24 mai

Grasse matinée ce matin (jusqu'à 8h !). Je vais voir White dog, le film hongrois de Kornel Mundruczo, qui a reçu le prix principal d'Un certain regard. Il commence comme une chronique du passage de l'enfance à l'adolescence, en décrivant l'attachement d'une petite fille pour son chien. Ce dernier est ensuite abandonné et maltraité, et il revient dans la deuxième partie du film pour se venger des hommes, accompagné par une meute de chiens errants. Etonnant, et d'une puissance visuelle considérable.

Grasse matinée ce matin (jusqu'à 8h !). Je vais voir White dog, le film hongrois de Kornel Mundruczo, qui a reçu le prix principal d'Un certain regard. Il commence comme une chronique du passage de l'enfance à l'adolescence, en décrivant l'attachement d'une petite fille pour son chien. Ce dernier est ensuite abandonné et maltraité, et il revient dans la deuxième partie du film pour se venger des hommes, accompagné par une meute de chiens errants. Etonnant, et d'une puissance visuelle considérable.

J'enchaîne pour mon 36ème et dernier film cannois avec une autre séance de rattrapage : Jauja de Lisandro Alonso génère un ennui incommensurable : format 4/3 coins arrondis, plans fixes sur des paysages de Patagonie dans lesquels erre Viggo Mortensen en soldat cherchant sa fille. Terrible.

Vers 19h je suis le Palmarès depuis l'intérieur du Palais du Festival. Ayant vu les 18 films en compétition, voici mon avis :

Rien à dire d'abord sur les Prix d'interprétation. Il y avait beaucoup de combinaisons possibles à mes yeux, mais Timothy Spall pour Mr Tuner et Julianne Moore pour Maps to the stars sont de bons choix.

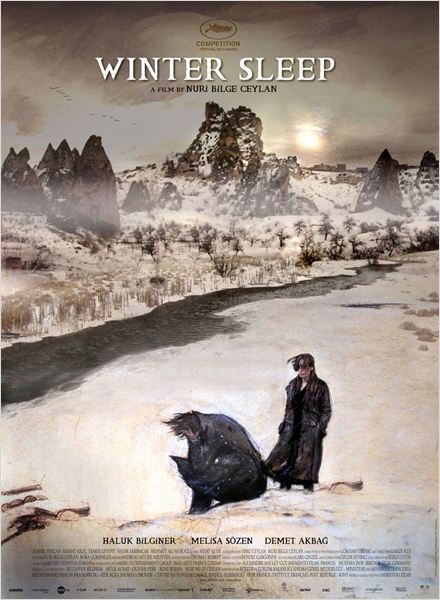

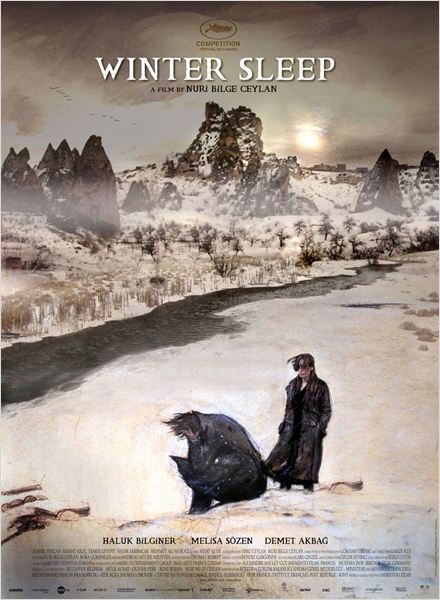

J'avais deux Palmes d'Or possibles : Winter sleep étant celle du cerveau, Mommy celle du coeur. La présence de ces deux films dans le Palmarès me convient donc parfaitement. Cela fait plusieurs années que je soutiens que Nuri Bilge Ceylan est l'un des plus grands réalisateurs en exercice. Donner le prix de la mise en scène à Bennett Miller pour Foxcatcher se justifie (même si je l'aurais volontiers donné à Olivier Assayas pour Sils Maria). Récompenser le très beau film de Zviaguintsev, Léviathan, un de mes films préférés parmi tous ceux que j'ai vu à Cannes, me convient bien (Relatos salvajes aurait pu être récompensé dans cette catégorie du meilleur scénario). Le prix donné à Godard peut être considéré comme un geste symbolique (le plus jeune et le plus vieux réalisateurs ex aequo).

Un Palmarès que je partage donc, à l'exception du Grand Prix accordé à Le meraviglie, pour moi (et pour quasiment tous les critiques présents à Cannes) le moins bon des 18 films présentés, avec celui d'Egoyan. Je ne comprends absolument pas ce que les jurés ont pu voir d'intéressant dans ce pensum mal filmé. J'aurais pour ma part récompensé soit Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, soit Still the water de Naomi Kawase.

Voilà, c'est fini, merci de m'avoir suivi et à l'année prochaine.

23 mai

Et voici la première journée à 5 films de mon séjour. Sils Maria, d'Olivier Assayas, est une divine surprise. Je n'aime pas d'habitude les films de ce réalisateur, mais ici force est d'admettre que tout est bon : les actrices (Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloe Grace Moretz), la mise en scène et le scénario. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse évoquer Bergman - et la Palme d'or. Je craignais ensuite la projection (2h21 !) de Léviathan, d'Andrey Zvyagintsev, et je me trompais : les paysages de Sibérie sont magnifiques, le tableau de la Russie profonde saisissant et l'évolution des personnages intéressante. Contre toute attente, le film est aussi (parfois) drôle.

Passage ensuite à la Semaine de la Critique, pour voir Hippocrate, du médecin/cinéaste Thomas Lilti. Nous sommes ici dans du cinéma populaire, filmé comme un téléfilm. Le réalisateur montre les réalités de ce dur métier (le manque de moyens, les difficultés des débutants) sur un mode social assumé. Tout y est un peu surligné, et comme le film aborde beaucoup de sujet (droit à mourir dans la dignité, erreur médicale, conditions de vie des internes...), cela fait un peu trop de couleurs. On enchaîne avec The tribe, LE film qui a fait le buzz sur la Croisette cette semaine et qui a rafflé tous les prix à la Semaine de la Critique. Ukraine : un pensionnat de jeunes sourds-muets qui volent, se prostituent, se battent. En langue des signes et sans sous-titre. C'est hyper-violent, parfois à la limite de la complaisance, pour un scénario finalement classique, avec des partis-pris esthétiques radicaux qui ne m'enthousiasment pas. Je reviendrai en détail sur ce film marquant.

Je rends ensuite visite à la section ACID pour son dernier soir : New territories, de Fabianny Deschamps, est une rêverie un peu compliquée basée sur un fait divers étonnant. En Chine, des hommes et femmes disparaissent et leurs corps sont vendus à des familles en lieu et place d'êtres chers, pour être brûlé. La crémation est en effet obligatoire, mais les valeurs chinoises ne la recommande pas, l'âme du mort pouvant alors errer éternellement. Je n'accroche pas à l'univers de la réalisatrice qui utilise des voies trop tortueuses pour moi.

22 mai

Ce matin démarrage en douceur avec une vieille connaissance, Ken Loach, qui nous livre dans Jimmy's hall le même genre de ritournelle que dans Le vent se lève dont on peut considérer en un sens qu'il est la suite. C'est sympathique, académique, irlandais, et oublié aussitôt vu.

Je passe l'après-midi dans la salle Debussy à Un certain regard. Je vois d'abord L'incomprise, d'Asia Argento, dont le thème est classique : le quotidien d'une enfant de 9 ans que ses deux parents délaissent. C'est le traitement ici qui est original, avec un petit côté trash assumé. La jeune actrice est superbe, et Charlotte Gainsbourg joue très bien une mère égoïste et inconséquente. Je repense au petit garçon de The search : pourquoi ne pas donner les prix d'interprétation à des enfants cette année ? Dans la foulée, Charlie's country est un joli film australien, qui ne tient là encore que par la performance de son acteur principal. Le film nous fait pénétrer dans la lancinante question aborigène : intéressant.

Mais le morceau de résistance de cette fin de festival, c'est la montée des marches de Xavier Dolan pour Mommy. Dolan pleurait déjà en sortant de sa voiture officielle, inutile de vous dire qu'il s'est transformé en fontaine vivante pendant les 11 minutes de standing ovation à la fin du film (et contrairement à d'autres fois, dans un Grand Théâtre Lumière resté quasiment plein). Le film est une quintessence du cinéma de Dolan, probablement son meilleur, même si certaines scories subsistent encore (notamment vers la fin du film). Une odeur de Palme d'or dans la salle ce soir. A noter un évènement assez rare, la salle a a applaudi pendant le film, lorsque Dolan ose un effet de cadre, il faut dire particulièrement bluffant.

21 mai

C'est le mercredi de la deuxième semaine qu'on peut avoir un petit coup de blues (imminence de la fin, 21 films au compteur en 6 jours, un peu de fatigue). Pour pallier à cela, rien de tel qu'une séance matinale (8h30) de The search. Hazavanicius s'y avère un aussi habile compteur que dans ses OSS 117 ou que dans The artist, dans un registre totalement différent : le film de guerre. J'ai été bouleversé et impressionné par ce film, rélaisé dans une certaine tradition classique de type hollywoodien : réalisme absolu, beaux personnages, lyrisme tire-larme. Lui donner une belle récompense serait reconnaître un cinéma de qualité, qui pense au plaisir du spectateur avant tout. La critique est très dure sur la Croisette pour ce film, pour des raisons qui m'échappent.

C'est le mercredi de la deuxième semaine qu'on peut avoir un petit coup de blues (imminence de la fin, 21 films au compteur en 6 jours, un peu de fatigue). Pour pallier à cela, rien de tel qu'une séance matinale (8h30) de The search. Hazavanicius s'y avère un aussi habile compteur que dans ses OSS 117 ou que dans The artist, dans un registre totalement différent : le film de guerre. J'ai été bouleversé et impressionné par ce film, rélaisé dans une certaine tradition classique de type hollywoodien : réalisme absolu, beaux personnages, lyrisme tire-larme. Lui donner une belle récompense serait reconnaître un cinéma de qualité, qui pense au plaisir du spectateur avant tout. La critique est très dure sur la Croisette pour ce film, pour des raisons qui m'échappent.

J'enfile les séances au GTL : d'abord avec L'homme qu'on aimait trop, film de Téchiné présenté hors compétition et traitant de l'affaire Maurice Agnelet. Deneuve parfaite, Canet dans son meilleur rôle, Adèle Haenel fait du Adèle Haenel (elle nage, comme dans Les combattants et Naissance des pieuvres). Un téléfilm de qualité, mais un téléfilm.

Ensuite grand moment avec la seule projo officielle du Godard, Adieu au langage. Cohue indescriptible (même parmi la population des détenteurs d'invitations), ambiance électrique, beaucoup d'accrédités n'arrivent pas à rentrer. L'oeuvre (que j'ai du mal à appeler film) est chiante à mourir et illustre des aphorismes du maître et de très nombreux auteurs. Godard est devenu inaudible dans le paysage actuel.

Une fois de plus, merci la Quinzaine pour le feel-good movie de la journée: Queen and country, du vétéran John Boorman, est une comédie mélancolique de premier choix.

20 mai

Début en fanfare ce matin avec une séance de rattrapage d'Un certain regard à la Licorne : Bird people, de Pascale Ferran. J'ai adoré ce film, dont je ne dévoilerai pas le pitch assez incroyable, basé sur un changement de situation magique en milieu de film. Une véritable leçon de mise en scène, et cette originalité décisive que j'attendais depuis le début du Festival.

Début en fanfare ce matin avec une séance de rattrapage d'Un certain regard à la Licorne : Bird people, de Pascale Ferran. J'ai adoré ce film, dont je ne dévoilerai pas le pitch assez incroyable, basé sur un changement de situation magique en milieu de film. Une véritable leçon de mise en scène, et cette originalité décisive que j'attendais depuis le début du Festival.

Je m'attaque ensuite à du lourd. Deux jours, une nuit des frères Dardenne m'a semblé très mauvais : artificiel, compassé, répétitif, pauvre en scénario comme en mise en scène. Marion Cotillard y est très médiocre, elle tente de se suicider avec un je m'en foutisme inadmissible (je rigole).

J'obtiens ensuite une invitation exceptionnelle en Orchestre pour Still the water, de Naomi Kawase, qui se trouve assise à quelques sièges de moi. L'occasion d'observer le jury de près : Jane Campion arrive à pied avec les 4 autres femmes du jury (c'est une habitude). Carole Bouquet chausse ses lunettes et a un peu froid. Le personnel apporte obligamment à ces dames un plaid chacune. Willem Dafoe est arrivé au bras d'une jolie brune. Jia Zhang Ke fait bande à part, au fond du carré réservé au jury. Et le film ? Ah oui, j'oubliais. Il ne parle pas de grand-chose (la mort, l'amour, le sexe, Dieu, la nature, ce genre de choses), mais le fait superbement bien. Un parfum de Palme d'Or planait lors de l'ovation finale : 10 minutes ininterrompues d'applaudissements de tout le Grand Théâtre Lumière. Naomi Kawase (dans un kimono magnifique) et ses acteurs en larmes.

Une demi-heure, un sandwich au saucisson et une bière plus tard (une anglaise demande une Cronenberg, au lieu d'une Kronembourg : funny, isn't it ?), me voilà à la Quinzaine pour Whiplash, fantastique feelgood movie, relatant l'affrontement d'un jeune batteur de jazz et d'un prof sadique. Energique, drôle, vibrant. Encore une standing ovation d'une dizaine de minutes pour le jeune réalisateur Damien Chazelle et son acteur principal. Le film a été récompensé deux fois à Sundance. C'est une bombe.

19 mai

J'inverse ce matin l'habitude en commençant par la sélection officielle. Foxcatcher, de Bennett Miller (le réalisateur de Truman Capote), raconte l'histoire vraie d'un champion de lutte américain glissant sous l'influence d'un riche mentor fortuné. J'ai souvent pensé à Ma vie avec Liberace pendant le film. C'est propre et net, mais l'émotion n'affleure jamais. Maps to the stars est plutôt meilleur que Cosmopolis, mais je trouve que Cronenberg rabâche un peu son cinéma. Sur le même sujet (la perversion d'Hollywood, la perte des valeurs, le cynisme), le récent The canyons est bien meilleur.

J'inverse ce matin l'habitude en commençant par la sélection officielle. Foxcatcher, de Bennett Miller (le réalisateur de Truman Capote), raconte l'histoire vraie d'un champion de lutte américain glissant sous l'influence d'un riche mentor fortuné. J'ai souvent pensé à Ma vie avec Liberace pendant le film. C'est propre et net, mais l'émotion n'affleure jamais. Maps to the stars est plutôt meilleur que Cosmopolis, mais je trouve que Cronenberg rabâche un peu son cinéma. Sur le même sujet (la perversion d'Hollywood, la perte des valeurs, le cynisme), le récent The canyons est bien meilleur.

Fin d'après-midi à la Semaine de la critique pour When animals dream (photo ci-contre), un film danois où on s'amuse à reconnaître des acteurs de la série Borgen, tout en assistant à la lente transformation d'une jeune fille en loup-garou. Un bel exercice de style, parfaitement réussi par le réalisateur Jonas Arnby, dont c'est le premier film.

18 mai

Encore une fois, je débute la journée à la Quinzaine avec un thriller haletant, plein de violence et d'humour (mélange que les coréens semblent maîtriser à la perfection) : A hard day (ô combien) de Kim Seong-Bun. C'est rafraîchissant et idéal pour bien commencer la journée.

J'enchaîne ensuite les deux films en compétition de la sélection officielle. The homesman, de Tommy Lee Jones, est un western féministe, réalisé dans une veine plutôt réaliste, qui rappelle La dernière piste de Kelly Reichardt. Sage et appliqué, sans grand relief, il n'exploite pas la richesse potentielle de son scénario. Le meraviglie, d'Alice Rohrwacher, est le seul film italien en compétition. Je reste complètement extérieur au propos du film, qui décrit frontalement la vie quotidienne d'une famille pauvre d'apiculteurs, dans un style réaliste un peu crade. Je n'ai pas aimé du tout, et pour être honnête j'en ai profité pour dormir un moment.

En fin de soirée, c'est une nouvelle fois la Quinzaine qui me sauve la journée avec Gett, le procès de Viviane Ansalem (photo ci-dessus), de Ronit et Schlomi Elkabetz, qui met uniquement en scène des séances de tribunal lors d'un jugement de divorce en Israel. C'est extraordinaire de précision et de justesse de ton. Une réussite, qui rappelle le cinéma de Farhadi.

17 mai

Comme hier, la journée commence à la Quinzaine, avec la projection du nouveau documentaire de l'immense Frederick Wiseman, National Gallery. Le film dure 2h53 mais on se s'ennuie pas. La réflexion qu'il porte sur l'art et la beauté est passionnante. J'ai aussi appris beaucoup de chose. On enchaîne avec le premier long-métrage de Thomas Cailley, Les combattants. Porté par le naturel dévastateur d'Adèle Haenel, le film est très très drôle. C'est l'équivalent de Guillaume et les garçons à table en 2013, ou Camille redouble en 2012, tous présentés à la Quinzaine, la section qui aime rire.

De retour à la compétition officielle pour la montée des marches du Saint Laurent de Bonello, en belle compagnie : François Ozon, Gaspard Noé, Eva Longoria, Natacha Régnier, en plus de l'équipe du film. Nous passons à 2 mètres de Michel Piccoli en haut des marches, en train de faire la bise à Thierry Frémaux. Je n'ai pas aimé le film : il ressemble finalement beaucoup à celui de Jalil Lespert, en un peu moins mainstream. Je suis très déçu pour plein de raisons que je détaillerai dans un article dédié. Fin de soirée délirante avec le film argentin Relatos salvajes, produit par Almodovar et bien dans le style de ce dernier, il s'agit d'un film à sketch délicieusement cruel où l'on rit beaucoup. Un coup de coeur.

16 mai

Début de journée à la Quinzaine pour un premier film prometteur : Catch me daddy, de l'anglais Daniel Wolf. Un thriller efficace tourné au fin fond du Yorkshire. C'est un peu comme si les Coen tournaient chez Ken Loach. Très efficace, et un poil décalé, comme souvent à la Quinzaine.

Début de journée à la Quinzaine pour un premier film prometteur : Catch me daddy, de l'anglais Daniel Wolf. Un thriller efficace tourné au fin fond du Yorkshire. C'est un peu comme si les Coen tournaient chez Ken Loach. Très efficace, et un poil décalé, comme souvent à la Quinzaine.

Dans l'après-midi, j'assiste à la seule projection officielle de Winter Sleep, du turc Nuri Bilge Ceylan. Toute l'équipe du film porte un ruban noir, en soutien aux mineurs turcs. Comme d'habitude, je suis enthousiasmé par la minutie et le talent de cet horloger des âmes qu'est Ceylan. Il perpétue une tradition de cinéaste qui rendent sensible à l'écran le mouvement des idées et des sentiments (Bergman, Tarkovski, Kieslowski). C'est superbe et je parie que le film repartira avec un prix qui ne sera pas la Palme d'Or : les 3h16 du film sont trop ardues pour enthousiasmer tout le monde.

La fin de soirée est consacrée à une deuxième montée des marches, celle d'Atom Egoyan pour Captives. Je n'ai pas du tout aimé le film, plat, quelconque, mal conçu, mal joué et mal interprété. Le thème et le style rappelle le récent Prisoners, en moins bien.

15 mai

Début de journée à la Semaine de la critique avec FLA, le deuxième film de Djinn Carrénard, dont j'avais adoré le premier (réputé avoir été tourné avec 150 euros) : Donoma. La première demi-heure du film est géniale et surprenante. Malheureusement le film ne tient pas sur la durée (2h45 tout de même) et présente de nombreux défauts. Un grand réalisateur en puissance, mais un film pas maîtrisé, à l'image de ces disputes sans fins, horripilantes par leur répétition.

La bonne surprise vient ensuite de la compétition avec le beau Timbuktu, d'Abderramahne Sissako. Il s'agit d'un plaidoyer contre l'invasion de la ville malienne par les fondamentalistes. C'est très finement réalisé et poétique tout en étant grave. Un accueil chaleureux de la salle, des blogueurs et des critiques.

Fin de soirée avec la montée des marches de Mike Leigh et de son équipe. Mr Turner m'a fait très peur au début : je trouvais le biopic inutile et engoncé dans sa lumière d'outre-siècle. Et puis petit à petit le film se fait gaiment métaphysique, dans une atmosphère funèbre (bizarre, non ?). Un beau film, qui approche de très près l'acte de peindre. Une bonne surprise aussi, qui dure quand même la bagatelle de 2h29.

14 mai

J'arrive à Cannes sous un soleil splendide. L'atmosphère est curieuse en ville : grève des bus, manif des taxis Place de l'hôtel de ville, descente massive de pompiers à la gare pour une raison que je ne connais pas. Les intermittents ont pris possession de la plage : banderolles, slogans, CRS qui courent sur la Croisette en longeant les limousines. On se croiserait dans le Cosmopolis de Cronenberg : une ville en état de siège qui fait la fête dans le strass.

Les premières critiques (catastrophiques) sur Grace de monaco ne m'incitent pas trop à forcer l'entrée du Palais pour la cérémonie d'ouverture. Je regarde pépère la montée des marches des membres du jury et de Nicole Kidman, toujours aussi belle. J'obtiens une place pour la deuxième séance à 23 h mais la redonne aussitôt : demain j'ai prévu une grosse journée.

Il y a plusieurs films dans La chambre bleue.

Il y a plusieurs films dans La chambre bleue.![]()

/image%2F0894743%2F20140129%2Fob_3371b8_pas.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog-kiwi.com%2Ft%2Fdelicate%2Fimages%2Fheader%2Fheader.jpg)

C'était la première fois, ce 21 mai à 16h, que je voyais la salle principale du Festival de Cannes remplie de personnes avec des lunettes rouges sur le nez, telles 2300 clowns venus célébrer le plus illustre d'entre eux : Jean-Luc Godard.

C'était la première fois, ce 21 mai à 16h, que je voyais la salle principale du Festival de Cannes remplie de personnes avec des lunettes rouges sur le nez, telles 2300 clowns venus célébrer le plus illustre d'entre eux : Jean-Luc Godard. Tommy Lee Jones disposait d'un scénario en or pour son nouveau film. L'idée d'un western "réaliste" relatant la condition des femmes qui devenaient folles sur la Frontière était à la fois intéressant et original. Malheureusement, il ne réussit que partiellement à transformer sa matière première en film intéressant.

Tommy Lee Jones disposait d'un scénario en or pour son nouveau film. L'idée d'un western "réaliste" relatant la condition des femmes qui devenaient folles sur la Frontière était à la fois intéressant et original. Malheureusement, il ne réussit que partiellement à transformer sa matière première en film intéressant. Dans Maps to the stars, Cronenberg semble avoir voulu accumuler un maximum de clichés en rapport avec son cinéma, et le plus possible de provocations à propos d'Hollywood.

Dans Maps to the stars, Cronenberg semble avoir voulu accumuler un maximum de clichés en rapport avec son cinéma, et le plus possible de provocations à propos d'Hollywood. Le scénario du dernier film des Dardenne est d'une grande faiblesse, et c'est le principal défaut de Deux jours, une nuit. On est en effet habitué de la part des frères belges à plus de subtilité et de complexité dans l'écriture de leur histoire.

Le scénario du dernier film des Dardenne est d'une grande faiblesse, et c'est le principal défaut de Deux jours, une nuit. On est en effet habitué de la part des frères belges à plus de subtilité et de complexité dans l'écriture de leur histoire.

Grasse matinée ce matin (jusqu'à 8h !). Je vais voir White dog

Grasse matinée ce matin (jusqu'à 8h !). Je vais voir White dog

C'est le mercredi de la deuxième semaine qu'on peut avoir un petit coup de blues (imminence de la fin, 21 films au compteur en 6 jours, un peu de fatigue). Pour pallier à cela, rien de tel qu'une séance matinale (8h30) de The search. Hazavanicius s'y avère un aussi habile compteur que dans ses OSS 117 ou que dans The artist, dans un registre totalement différent : le film de guerre. J'ai été bouleversé et impressionné par ce film, rélaisé dans une certaine tradition classique de type hollywoodien : réalisme absolu, beaux personnages, lyrisme tire-larme. Lui donner une belle récompense serait reconnaître un cinéma de qualité, qui pense au plaisir du spectateur avant tout. La critique est très dure sur la Croisette pour ce film, pour des raisons qui m'échappent.

C'est le mercredi de la deuxième semaine qu'on peut avoir un petit coup de blues (imminence de la fin, 21 films au compteur en 6 jours, un peu de fatigue). Pour pallier à cela, rien de tel qu'une séance matinale (8h30) de The search. Hazavanicius s'y avère un aussi habile compteur que dans ses OSS 117 ou que dans The artist, dans un registre totalement différent : le film de guerre. J'ai été bouleversé et impressionné par ce film, rélaisé dans une certaine tradition classique de type hollywoodien : réalisme absolu, beaux personnages, lyrisme tire-larme. Lui donner une belle récompense serait reconnaître un cinéma de qualité, qui pense au plaisir du spectateur avant tout. La critique est très dure sur la Croisette pour ce film, pour des raisons qui m'échappent. Début en fanfare ce matin avec une séance de rattrapage d'Un certain regard à la Licorne : Bird people, de Pascale Ferran. J'ai adoré ce film, dont je ne dévoilerai pas le pitch assez incroyable, basé sur un changement de situation magique en milieu de film. Une véritable leçon de mise en scène, et cette originalité décisive que j'attendais depuis le début du Festival.

Début en fanfare ce matin avec une séance de rattrapage d'Un certain regard à la Licorne : Bird people, de Pascale Ferran. J'ai adoré ce film, dont je ne dévoilerai pas le pitch assez incroyable, basé sur un changement de situation magique en milieu de film. Une véritable leçon de mise en scène, et cette originalité décisive que j'attendais depuis le début du Festival. J'inverse ce matin l'habitude en commençant par la sélection officielle. Foxcatcher, de Bennett Miller (le réalisateur de Truman Capote), raconte l'histoire vraie d'un champion de lutte américain glissant sous l'influence d'un riche mentor fortuné. J'ai souvent pensé à Ma vie avec Liberace pendant le film. C'est propre et net, mais l'émotion n'affleure jamais. Maps to the stars est plutôt meilleur que Cosmopolis, mais je trouve que Cronenberg rabâche un peu son cinéma. Sur le même sujet (la perversion d'Hollywood, la perte des valeurs, le cynisme), le récent

J'inverse ce matin l'habitude en commençant par la sélection officielle. Foxcatcher, de Bennett Miller (le réalisateur de Truman Capote), raconte l'histoire vraie d'un champion de lutte américain glissant sous l'influence d'un riche mentor fortuné. J'ai souvent pensé à Ma vie avec Liberace pendant le film. C'est propre et net, mais l'émotion n'affleure jamais. Maps to the stars est plutôt meilleur que Cosmopolis, mais je trouve que Cronenberg rabâche un peu son cinéma. Sur le même sujet (la perversion d'Hollywood, la perte des valeurs, le cynisme), le récent  Début de journée à la Quinzaine pour un premier film prometteur : Catch me daddy, de l'anglais Daniel Wolf. Un thriller efficace tourné au fin fond du Yorkshire. C'est un peu comme si les Coen tournaient chez Ken Loach. Très efficace, et un poil décalé, comme souvent à la Quinzaine.

Début de journée à la Quinzaine pour un premier film prometteur : Catch me daddy, de l'anglais Daniel Wolf. Un thriller efficace tourné au fin fond du Yorkshire. C'est un peu comme si les Coen tournaient chez Ken Loach. Très efficace, et un poil décalé, comme souvent à la Quinzaine. Le cinéma de Lucas Belvaux (Pour rire !, Rapt, Un couple épatant, Cavale, Après la vie, La raison du plus faible, 38 témoins) présente un peu les mêmes caractéristiques que celui d'Hirokazu Kore-Eda: leurs films, qu'ils soient bons ou moyens, sont toujours d'une grande sensibilité, sous l'apparence d'un sage classicisme.

Le cinéma de Lucas Belvaux (Pour rire !, Rapt, Un couple épatant, Cavale, Après la vie, La raison du plus faible, 38 témoins) présente un peu les mêmes caractéristiques que celui d'Hirokazu Kore-Eda: leurs films, qu'ils soient bons ou moyens, sont toujours d'une grande sensibilité, sous l'apparence d'un sage classicisme.  Je vais tout de suite dire ce que ce film n'est pas. Il n'est ni original, ni très fin, ni profond. Ce n'est pas une étude sociologique, ni une réflexion sur les différences ou l'intégration. Ceux qui y chercheront matière à penser n'y trouveront pas leur compte.

Je vais tout de suite dire ce que ce film n'est pas. Il n'est ni original, ni très fin, ni profond. Ce n'est pas une étude sociologique, ni une réflexion sur les différences ou l'intégration. Ceux qui y chercheront matière à penser n'y trouveront pas leur compte. J'ai vu ce film au Festival de la Roche sur Yon en 2013 et je garde le souvenir d'une photographie magnifique et d'une mise en scène impeccable.

J'ai vu ce film au Festival de la Roche sur Yon en 2013 et je garde le souvenir d'une photographie magnifique et d'une mise en scène impeccable. /image%2F0894743%2F20200927%2Fob_6a684e_lemedecindefamille.jpg)

: Non, et non, et non !

: Non, et non, et non ! : Mouais, pourquoi pas

: Mouais, pourquoi pas : A découvrir

: A découvrir